[bonobos] 각자가 프레임을 뛰어넘어, 제각각 있는 그대로 빛이 나는 사회 - bonobos 라스트 앨범 『.jp』 인터뷰(전편)

interview 조회 수 313 추천 수 0 2022.12.11 23:54:14각자가 프레임을 뛰어넘어, 제각각 있는 그대로 빛이 나는 사회

- bonobos 라스트 앨범 『.jp』 인터뷰(전편)

『FOLK CITY FOLK.ep』로부터는 5년, 정규앨범으로는 『23구』 이후 6년 만의 작품인 보노보의 마지막 앨범 『.jp』가 마침내 완성되었다. 20년이 넘는 밴드의 역사를 매듭짓는다는, 최고의 걸작이라 부르기에 충분한 작품이다. 현재의 5인 편성이 된 2015년 이후에 갈고 닦은 밴드의 앙상블, 사이충호에 의한 프로그래밍과 포스트 프로덕션, 그리고 최근 라이브에서도 서포트를 하고 있는 주민샤(象眠舎)/CRCK/LCKS의 코니시 료(小西遼)가 공동 어레인지한 혼 섹션을 더해, 세계 음악 씬을 선도하는, bonobos만이 할 수 있는 농밀한 사운드 10곡이 연달아 배치되어 있다.

한편, 제작이 길어진 주된 원인은 가사 때문이었다고. 사이충호는 1년간 전혀 작사를 할 수 없는 시기도 있었다고 말하는데, 이번 앨범에서는 일본어·영어·한국어를 한 곡 안에 뒤섞는 방식을 서서히 확립하기도 했다. 미사여구로 얼룩진 "사랑"에 대해 문제제기를 하는 안티 러브송 「Not LOVE」는 현시점에서 다다를 수 있는 최고 수준의 명곡이라고 할 수 있다. 또한, 앨범 전체를 통해, 팬데믹과 함께 다시금 이슈화된, BLM(Black Lives Matter)이나 아시안 헤이트(아시안 혐오)를 비롯한 인종(차별)의 문제나 LGBTQ의 문제와도 마주하면서, 평범한 사람들이 각자의 환경에서 짊어지는 프레임/구조를 초월하여, 제각각 있는 그대로 빛이 나는 사회를 SF적인 세계관으로 표현하는 것이 정말 bonobos스럽다.

SENSA는 『.jp』라는 걸작을 제대로 풀어서 말하기 위해, 멤버 전원의 롱 인터뷰를 실시했다. 전편·후편을 합쳐 족히 1만자가 넘는 볼륨으로 전달한다.

처음으로 끝까지 들었을 때의 감상은, 한마디로 정말 「무시무시하다」

Q : 오랜만의, 그리고 밴드로서는 마지막 작품인 앨범 『.jp』가 드디어 완성되었습니다. 우선 여러분이 이 작품에 대한 반응을 어떻게 느끼고 있는지 들려주세요.

모리모토 나츠코(Ba) : 완성까지 너무 오래 걸려서, 중간에 포기하려던 시기도 있었지만(웃음), 아주 최근에 믹스까지 완전히 패키지화해서, 처음으로 끝까지 들었을 때의 감상은, 한마디로 정말 「무시무시하다」 였어요. 요즘 음악은 「러프하게 반복해서 들을 수 있어서 좋아」라는 느낌이니까, 그런 흐름과는 좀 역행하는 것 같지만, 마지막까지 계속 도전할 수 있었고, 20년 동안 계속 밴드를 하면서, 여러 음악을 들어왔는데도, 여전히 놀라울 정도로, 들어본 적이 없는 음악이 되었구나 싶었어요.

코이케 류헤이(Gt) : bonobos가 해산하는 것도 있고 해서, 초기 무렵의 곡이라거가, 제가 참여하기 시작했을 때의 곡을 다시 들어봤던 적이 있는데요, 이번 앨범은 정말 대단한 곳까지 왔구나 싶은, 낫짱과 비슷한 감상도 있었고, 또, 지금까지 많은 곡을 남겨온 bonobos라는 위대한 밴드의 마지막 앨범에 참가할 수 있었다는 것이, 저로서는 굉장히 기뻤습니다.

우메모토 히로노부(Dr) : 저도 류헤이와 마찬가지로, 제가 참가했을 때부터의 곡을 한 번 쭉 들어봤는데, 이번이 제일 강렬했던 것 같아요. 그래서 지금은 「이걸 연습해서, 라이브에서 하는 걸까」라는 기분입니다.

사이충호(Vo/Gt) : 리얼한 의견이네.

모리모토 : 할 수 있을까? 아직 모르겠어요.

사이 : 나도 걱정이야. 「오카에리 왜성짱」 같은 걸 어떻게 하지?

다나카 유지(Key) : 녹음을 시작한 게, 2년 정도 전이었나?

사이 : 「아르페지오」도 포함하면 훨씬 전이지.

다나카 : 이번에 「아르페지오」도 들어가 있지만, 녹음이 끝난 후의 포스트 프로덕션이 이런 곳에 착지할 줄은...... 사이의 머릿속에는 처음부터 있었을지 모르겠지만, 우리는 상상할 수 없었기 때문에, 그래서 다들 말했듯이 「강렬하다(えぐい)」거나 「엄청나다(やばい)」로 이어지는 것 같아요. 아까 우메도 말했지만, 이걸 라이브로 해야 하니까, 포스트 프로덕션의 결과물을 연주할 때의 감각으로 되돌리는 작업은, 굉장히 힘들지만 재밌기도 해서, 그 재미가 듣는 분들에게도 전해지지 않을까 싶어요.

(「아르페지오」는) 모종의 세상의 복잡함 같은 걸, 그대로 곡으로 만들었다

Q : 악기 녹음은 언제쯤 끝났나요?

사이 : 코로나 전에는 거의 끝났어요. 제 기타 빼고.

Q : 그럼 역시 포스트 프로덕션을 포함해서, 거기서부터 그 앞의 작업에서 상당히 난항을 겪었던 것 같은데요, 사이 씨는 앨범의 완성을 어떻게 느끼고 있나요?

사이 : 뭐...... 힘들었죠. 어레인지 자체는 평소와 크게 다르지 않았다고 할까, 작업의 양은 많았지만, 시간이 지나면 어떻게든 되니까. 하지만 가사가 힘들어서, 1년 정도 나올 기미가 전혀 없었어요. 그래서 코로나도 있고 하니까, 「쉬게 해줘」라고 해서, 긴 휴가를 받고 요양을 하기도 했어요. 거기서부터 서서히 조금씩, 테마를 짜는 시간을 만들거나, 책을 읽는 시간을 늘리거나, 여러가지 인풋을 넣기도 하고...... 마침 코로나 사태가 시작되기 직전에, Moment Joon 군, FUNI 씨, 그리고 사회학자인 케인 쥬리안 씨와 함께 토크 이벤트를 했었는데, 그게 커다란 계기가 되기도 했고.

Q : 어떤?

사이 : 가사를 쓰는 것은 고독한 작업이어서, 「정말 이걸로 괜찮은 걸까?」, 고민하면서 쓰게 되는데, 「너무 좋네요」 같은 말을 한마디라도 해주는 사람이 있으면, 확 진도를 나갈 때가 있어요. 그 이벤트에서 케인 군이 「아르페지오」를 듣고, 가사 중에 한국어가 있었는데, 「놀랐지만, 너무 좋은데요」라고 해줬어요. 그런 걸 하고 싶다는 생각은 계속해 왔는데, 어디까지 써도 될지 자신이 없어서 소심하게 넣었는데, 아는 사람은 알아봐 주니까, 「이렇게 더 해보자」라는 생각이 들어서, 그때부터 조금씩 가사를 쓸 수 있게 됐어요.

Q : 그렇군요.

사이 : 「아르페지오」는 원래 효고현(兵庫県) 도요오카시(豊岡市)와의 콜라보레이션 같은 느낌으로, 실제로 도요오카시에 머물면서, 여러가지를 보고, 그걸 곡으로 만드는 작업이었는데, 그때는 제가 거기서 보거나 느꼈던, 모종의 세상의 복잡함 같은 것을, 그대로 곡으로 만들었다는 자부심이 있었어요. 그래서 평소에 듣던 멋있다고 생각했던 곡이나 유행하는 비트 같은 것도 섞어가면서, 다른 곡들도 이런 느낌으로 만들려고 했어요.

Q : 라이브 연주와 프로그래밍, 포스트 프로덕션, 심지어 관악기의 앙상블에, 일·영·한 3개국어, 앨범의 중요한 요소가 「아르페지오」에 모두 들어가 있네요.

사이 : 다른 곡들도 믹스하고 나서, 마지막에 나란히 들어보니까, 역시 「아르페지오」는 잘 만들었구나 싶었어요. 녹음한 시기가 떨어져 있어서 적합할지 어떨지 좀 불안했는데 딱 들어맞았어요.

Q : 최종적으로 포스트 프로덕션에서 어떻게 될지 모르는 상황에서 레코딩을 하는 것은, 플레이어로서는 어떤 마음가짐인가요?

모리모토 : 저는 처음 사이 군으로부터 데모가 온 시점에서, 좋은 의미로 상상이 된다고 할까...... 오랫동안 해왔기 때문일지도 모르겠지만, 사이 군이라면 앞으로 대단한 작품이 되겠구나 싶은, 데모 시점에서 빛이 나는 걸 느껴요. 그래서, 초기 데모도, 최종적으로 완성된 것도, 제 안에서는 그렇게 큰 차이가 없다고 할까, 「사이 군이라면 이렇게 만들겠지」라는 느낌. 그러니까, 「어떻게 될까?」 생각하면서 연주하는 건 아닌 것 같아요.

코이케 : 저도 포스트 프로덕션에서 확 바뀌었다고는 생각하지 않지만, 굳이 말하자면, 소리의 수가 굉장히 늘어나서...... 잘 들으면 들릴 수도 있겠지만, 그로인해 잘 들리지 않는 부분도 있기는 해서, 그런 게 조금 슬프긴 해요(웃음). 하지만 그렇기 때문에, 복잡하게 얽힌 정글 같은 세계에서, 소리를 찾아내는 즐거움이 있는 것 같아요.

우메모토 : 저는 우선 데모를 제 방식대로 카피해서 연주하는데, 그 시점에서 (이미) 멋있다고 생각하기 때문에, 어찌됐든 그 방향으로 나아갈 뿐이지만, 나중에 다른 멤버들의 소리와 합쳐져서, 믹스까지 끝났을 때는, 「좀 더 이런 뉘앙스로 갔으면 좋았으려나」 싶기도 하고, 최종 형태를 제대로 파악하지 못했다고 생각할 때도 있어요.

Q : 드럼이 첫 번째 녹음일 테니까, 그런 어려움이 분명히 있겠죠.

다나카 : 레코딩을 할 때는 제가 드럼 테크를 맡았는데, 우메가 킥을 한 번 쿵하고 밟는 것만으로 「멋있다!」는 소리가 될 수 있도록, 악기의 초이스나 튜닝을 생각했어요. 원래의 데모를 라이브 연주로 어떻게 뛰어넘을까 하는, 그 부분에 초점을 맞추어 드럼 소리를 세팅하기도 하고......

사이 : 드럼 테크의 인터뷰가 되어 버렸잖아(웃음).

----------------

それぞれが枠組みを超越し、それぞれのあり方で光る社会――bonobosラストアルバム『.jp』インタビュー【前編】

2022.11.08

『FOLK CITY FOLK .ep』からは5年、フルアルバムとしては『23区』以来6年ぶりの作品にして、bonobosにとってのラストアルバム『.jp』が遂に完成した。バンドの20年以上に及ぶ歴史を締めくくるに相応しい、最高傑作と呼ぶに十分な作品だ。現在の5人編成になった2015年以降に磨き上げられたバンドアンサンブル、蔡忠浩によるプログラミングとポストプロダクション、さらには近年ライブでもサポートを務める象眠舎/CRCK/LCKSの小西遼を共同アレンジに迎えたホーンセクションを加え、世界の音楽シーンの先端とも呼応しつつ、bonobosにしか鳴らせない濃密な楽曲がずらりと10曲並んでいる。

一方、制作が長期に渡った主な原因は歌詞だったそうで、蔡は一年間丸々作詞ができない時期もあったそうだが、本作では日本語・英語・韓国語を一曲の中に混ぜるという作風を徐々に確立。美辞麗句にまみれた"愛"を疑ったアンチラブソング「Not LOVE」は、現時点における到達点と言うべき名曲だ。そして、アルバム全体を通じて、パンデミックと並行して改めて浮かび上がってきた、BLMやアジアンヘイトをはじめとする人種の問題、LGBTQの問題とも向き合いながら、市井の人々がそれぞれの環境で背負う枠組みを超越し、それぞれのあり方で光る社会をSF的な世界観で表現しているのが何ともbonobosらしい。

『.jp』という傑作を解き明かすべく、SENSAではメンバー全員によるロングインタビューを実施。前編・後編を合わせて優に1万字を超えるボリュームでお届けする。

初めて通しで聴いたときの感想は、本当に「すさまじい」の一言

―ひさびさの、そしてバンドとしては最後の作品となるアルバム『.jp』が遂に完成しました。まずはみなさんがこの作品に対する手応えをどのように感じているのかを聞かせてください。

森本夏子(Ba):完成まで本当に長くて、途中あきらめかけた時期もあったんですけど(笑)、本当につい最近ミックスまで完パケして、初めて通しで聴いたときの感想は、本当に「すさまじい」の一言で。最近の音楽は「ラフに繰り返し聴ける方がいい」みたいな感じだと思うから、それとはちょっと逆行してると思うんですけど、最後まで挑戦し続けられたし、20年間ずっとバンドをやって、いろんな音楽を聴いてきて、それでもなお驚くくらいの、聴いたことがない音楽になったなって。

小池龍平(Gt):bonobosが終わってしまうっていうこともあって、初期のころの曲とか、僕が参加し始めたころの曲を聴き返すことがあったんですけど、今回のアルバムは本当にすごいところまで来たなっていう、なっちゃんと同じような感想もありつつ、あとはこれまでたくさんの曲を残してきたbonobosという偉大なバンドの最後のアルバムに参加できたということが、自分としてはすごくうれしかったです。

梅本浩亘(Dr):僕も龍平さんと一緒で、自分が参加したころからの曲を一回ずーっと聴いてみたんですけど、今回が一番えぐいなって。なので、今は「これを練習して、ライブでやるのか」っていう気持ちです。

蔡忠浩(Vo/Gt):リアルな意見だね。

森本:できるんかな?まだわからんよ。

蔡:俺も心配。「おかえり矮星ちゃん」とかどうしようかなって。

田中佑司(Key):録り始めたのって、2年くらい前?

蔡:「アルペジオ」も入れたらもっと前。

田中:今回「アルペジオ」も入ってますけど、録り終わってからのポストプロダクションがこういうところに着地するとは......蔡さんの頭の中には最初からあったのかもしれないけど、僕らは想像できてなくて、それがみんなの言う「えぐい」とか「やばい」に繋がってるのかなと思っていて。さっき梅も言ってましたけど、これをライブでやるわけで、ポストプロダクションされたものを演奏するときの感覚に戻すっていう作業は、すごく大変だけど面白くもあり、その面白さが聴いてくれる人たちにも伝わるんじゃないかと思います。

(「アルペジオ」は)ある種の世の中の複雑さみたいなものを、そのまま曲にできた

―楽器の録音はどのくらいに終わってたんですか?

蔡:コロナ前にはほぼ終わってました。僕のギター以外は。

―じゃあ、やっぱりポストプロダクションを含め、そこから先の作業がかなり難航したということなのかと思いますが、蔡さんはアルバムの完成をどのように感じていますか?

蔡:まあ......大変でしたよね。アレンジ自体はいつもとそんなに変わらないというか、作業の量は多かったけど、時間をかければ何とかなる。ただ歌詞が大変で、一年くらい出てくる気配が全くなかったんですよ。それでコロナ禍ということもあり、「休ませてくれ」って言って、長めの休みをもらって療養したりもしていて。そこから徐々にちょっとずつ、テーマを練る時間を作ったり、本を読む時間を増やしたり、いろいろインプットをして......あとちょうどコロナ禍に入る直前に、Moment Joonくん、FUNIさん、あと社会学者のケイン樹里安さんとしゃべるイベントがあって、その日もきっかけとしては大きくて。

―というと?

蔡:歌詞を書くのは孤独な作業なので、「本当にこれでいいのかな?」って、悩みながら書いてるので、「めっちゃいいですね」みたいなことを一言でも言ってくれる人がいると、ガッと進んだりするんです。そのイベントのときにケインくんが「アルペジオ」を聴いてくれて、歌詞の中に韓国語が入ってるんですけど、「驚いたけど、すごくいいですね」っていうことを言ってくれて。そういうことをやりたいと思いつつ、どこまで入れていいかわからなくて、臆病な感じで入れてたんですけど、気づく人は気づいてくれたから、「これをもっと進めてみよう」と思えて、そこから徐々に歌詞が書けるようになっていったんです。

―なるほど。

蔡:「アルペジオ」はもともと兵庫県豊岡市とのコラボレーションみたいな感じで、実際に豊岡市に滞在して、いろいろなものを見て、それを曲にするっていうことをやったんですけど、自分がそこで見たり感じたりした、ある種の世の中の複雑さみたいなものを、そのまま曲にできたという自負がそのときありまして。なので、普段聴いてるかっこいいと思った曲とか流行りのビートとかも混ぜながら、他の曲もこの感じで作っていこうと思ったんです。

―生演奏とプログラミング、ポストプロダクション、さらには管のアンサンブルに、日英韓の3か国語と、アルバムの重要な要素が「アルペジオ」にすべて入っていますもんね。

蔡:他の曲もミックスして、最後に並べて聴いたら、やっぱり「アルペジオ」はよくできてるなって。録った時期が離れてるので、はまるかどうかちょっと不安だったんですけど、ばっちりでしたね。

―最終的にポストプロダクションでどうなるかわからないという中でレコーディングをするのは、プレイヤーとしてはどのような心構えなのでしょうか?

森本:私は最初に蔡くんからデモが来た時点で、いい意味で想像ができるというか......長年やってるからなのかわからないですけど、蔡くんだったらここからすごいことになるんだろうなって、デモの時点で光るものを感じるんです。なので、初期のデモも最終的に出来上がったものも、私の中ではそんなに大差ないというか、「蔡くんならこうなるよね」っていう感じ。だから、「どうなるんだろう?」と思いながら弾いてるわけではないんですよね。

小池:僕もポストプロダクションでガラッと変わったとは思ってないんですけど、しいて言えば、音の数はめちゃくちゃ増えたので......よく聴けば聴こえるんですけど、それによって聴こえにくくなる部分もあるにはあって、それがちょっと悲しいと思うことはあります(笑)。でもそれによって、複雑に入り組んだジャングルのような世界から、音を探し当てる楽しみがあるなって。

梅本:僕はまずデモを自分なりにコピーして、その時点でかっこいいので、とにかくそこに向かっていくだけなんですけど、あとからみんなの音が入って、ミックスまで終わったときに、「もっとこういうニュアンスで行けばよかったかな」とか、最終形をくみ取れてなかったなと思うこともあったりはして。

―ドラムが最初のレコーディングでしょうから、そこの難しさはきっとありますよね。

田中:レコーディングのときは僕がドラムテックをやらせてもらっていて、梅が一発キックをドンッて踏んだだけで「かっこいい!」っていう音になるように、楽器のチョイスやチューニングを考えていて。もとのデモを生演奏でどう超えようかっていう、そこに焦点を当ててドラムの音作りをして......。

蔡:ドラムテックのインタビューになってるじゃん(笑)。

田中:自分のピアノにしても、今回はデジピを弾いたり、MIDI音源を弾いたり、生のグランドピアノを弾いたり、曲によっていろいろ使い分けていて。でも結局弾くのは自分だから、指先からどう伝わって、生演奏でどうやってデモ音源を超えていくのかっていう、やっぱりそこをすごく考えてました。

蔡:アレンジは単純に気持ちいいかどうかしか考えてないんですけど、僕音色を絞ることができなくて(笑)。アレンジをしながら足していって、「これいいな、これもいいな」って......これでも削ってるんですけど、どうしても盛り盛りになってしまうんです。だから、ミックスは本当はもう少し時間をかけたかったですね。シンセとかギターは飛び道具的に使ってるものも多いので、ドルビーアトモスで処理してみたいとかも思ってたんですけど、どう考えても日程的に間に合わなくて。それは次に何かを作るときの課題にしようかなって。

プロテストではなくアジテーション

―小西遼さんがホーンのアレンジで参加した曲も多く含まれていて、今年のツアーも一緒に回っていたりと、もはや「第6のメンバー」のような印象もあります。

蔡:楽器のフレーズに関しては、わりとデモの段階で僕が作っていて、管もある程度はそうなんですけど、管だと積みきれないところがあって、そういう部分で小西くんの持ってる部分をbonobosに注入してもらってるというか。彼の書くラインはやっぱり新しくて、基本ジャズの人なので、ジャズのマナーは押さえてるんだけど、彼は象眠舎をやってたり、クラシカルな部分もあって、そのバランスがすごくいいなと思っていて。

森本:私にとっては「ホーン隊として音が必要だから」というよりも、「小西くんだから必要」って感じで、「サックスを入れたいから」とかじゃなくて、「小西くんを入れたいから」っていうくらい重要な人になっていて。でもワンマン以外は小西くんを入れずに5人でやってるので、『.jp』の曲は「小西くんがいないときどうしたらいいんだろう?」っていうのがこれからの課題です。それくらい「小西くんだからこそできた」みたいなアルバムではあると思います。

蔡:特に「永久彗星短歌水」の合間合間に入ってくるフレーズは激やばですね。「吹けない」って言ってましたけど(笑)。

森本:「一番難しい」って。

蔡:こにやんも僕と似てるというか、最初頭で考えて打ち込んで、それをフィジカルに落とし込むと思うので、頭で考えて「かっこいい!」っていうのが、現場で吹けないみたいなことがときどきあるんですよね(笑)。

―制作期間中はどんな音楽を聴いていましたか?

蔡:『レッスンGK』を観たりとか、ルイス・コールとかあの辺の、生楽器もやるしシンセもバキバキ入ってるみたいなのはやっぱり好きで、ケンドリック・ラマーの新作はアルバムがほぼほぼ作り終わった後に出ましたけど、繋がってるものを感じたというか......休んでる間に出たものはかなりいろいろ聴きましたね。

田中:フライング・ロータスとか?

蔡:それもそうだし、ハイエイタス・カイヨーテもそうだし、あとはフリート・フォクシーズとか、Sen Morimotoとか、モーゼズ・サムニーとか......宇多田ヒカルも聴いてましたね。そういうのを全部サブスクに入れて研究したり、インスタ見てるとたまに流れてくるライブの映像を観たり......あとこれは昔からよくやるんですけど、音楽をかけっぱなしにして、隣の部屋とかに行くと全然違って聴こえて、それにインスピレーションを受けたりとか。

―そのままだとマネになっちゃうから、間接的に取り入れる。

蔡:ロジックも新しくなって、ソフトシンセをいろいろ触ったり、作り方も本当にいろいろですね。あと夜中はローファイ系のYouTubeチャンネルをよく流してて、音楽としては本当にシンプルですけど、音色含めて単純に気持ちがよくて、もともとああいうのは好きだったし、ある意味では原点回帰したような部分もあったりして。

―そういった様々なミュージシャンや作品からのインプットと、その一方ではさきほどの豊岡市の話のように、ここ数年の社会の動き、世の中の複雑さも作品全体のインスピレーション源になっているわけですよね。

蔡:アルバムのとっかかりが「アルペジオ」だったので、豊岡で感じたことを楽曲に落とし込んでいて、そのあともコロナであり、オリンピックであり、いろんなことがあったので、そういったことも何となくのムードとして含まれていると思います。なので、曲によっては構造的に今の社会というものを意図的に反映させたものもあったりして。

―さきほどモーゼズ・サムニーの名前が挙がって、今ライブのオープニングのSEとして彼の「Power?」が使われていたりもしますが、今回のアルバムは"アジテーション"もひとつのテーマになっていたとか。

蔡:プロテストではなくアジテーションというか、一方的に何かを断罪するとか、そういうことではなくて。例えば、「Not LOVE」のテーマでもありますけど、ポップミュージックにおいて"愛"というのは普遍的なテーマですけど、ここまで商業的に、高度にシステマチックになっていくと、果たしてそこで扱われている"愛"というのは、本質からいかほど離れているんだっていう感じがしていて。ましてや、「Not LOVE」を書いてるときは「オリンピックどうするんだ?」って喧々諤々で、「美辞麗句の下でごまかされてる」みたいな思いもあったし、スポーツ選手やミュージシャンがそういうものに加担してしまうことが容易に起こりえるのも見てきて。そういう中で、「自分に正直に」というか、どこまで真剣に音楽を作れるのかっていうのを自分に課していくと、こういう作品になるというかね。

―「プロテストではなくアジテーション」というように、決して直接的な言葉でひとつの方向に扇動するような作品ではなくて。〈素数で光る〉とか〈各々で光らせ〉という歌詞もあるように、市井の一人ひとりがそれぞれのあり方で光るためのアジテーションという印象を受けました。しかも、それをSF的な世界観で表現しているのが何ともbonobosらしいなと。

蔡:ジャケットもそういうイメージで、この群衆が具体的に何で集まってるのかは内緒というか、何でもいいんですけど、我々もこの中にいるかもしれない。「YES」を書いてるときはプライドパレードの様子を見たりもしたし、あとは「民衆の歌」のイメージもあって。『レ・ミゼラブル』の映画を観て、やっぱり市民が立ち上がるのはかっこいいなと思っちゃったんですよね。そうやってモヤモヤしたところからだんだんいろんなイメージが結びついて、アルバムになっていった感じですね。

取材・文:金子厚武

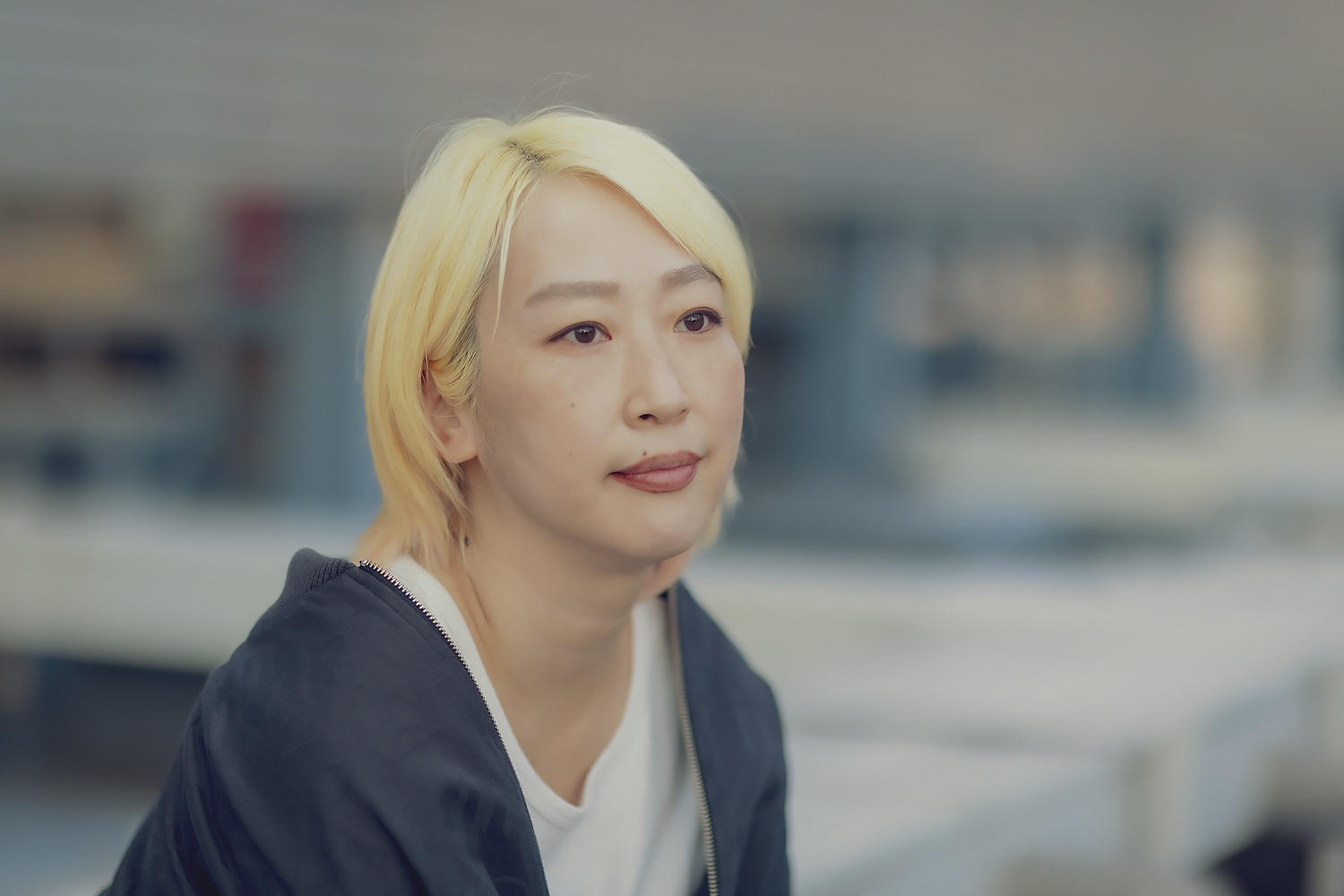

撮影:吉場正和

RELEASE INFORMATION

bonobos「.jp」

2022年11月2日(水)

Format:CD

Label:HIP LAND MUSIC

価格:\2,800(税込)

品番:RDCA-1073

Track:

1.永久彗星短歌水

2.Not LOVE

3.YES(Album Mix)

4.電波塔

5.Ghostin'

6.おかえり矮星ちゃん

7.KEDAMONO

8.Super Adieu

9.アルペジオ

10.LEMONADE

試聴はこちら

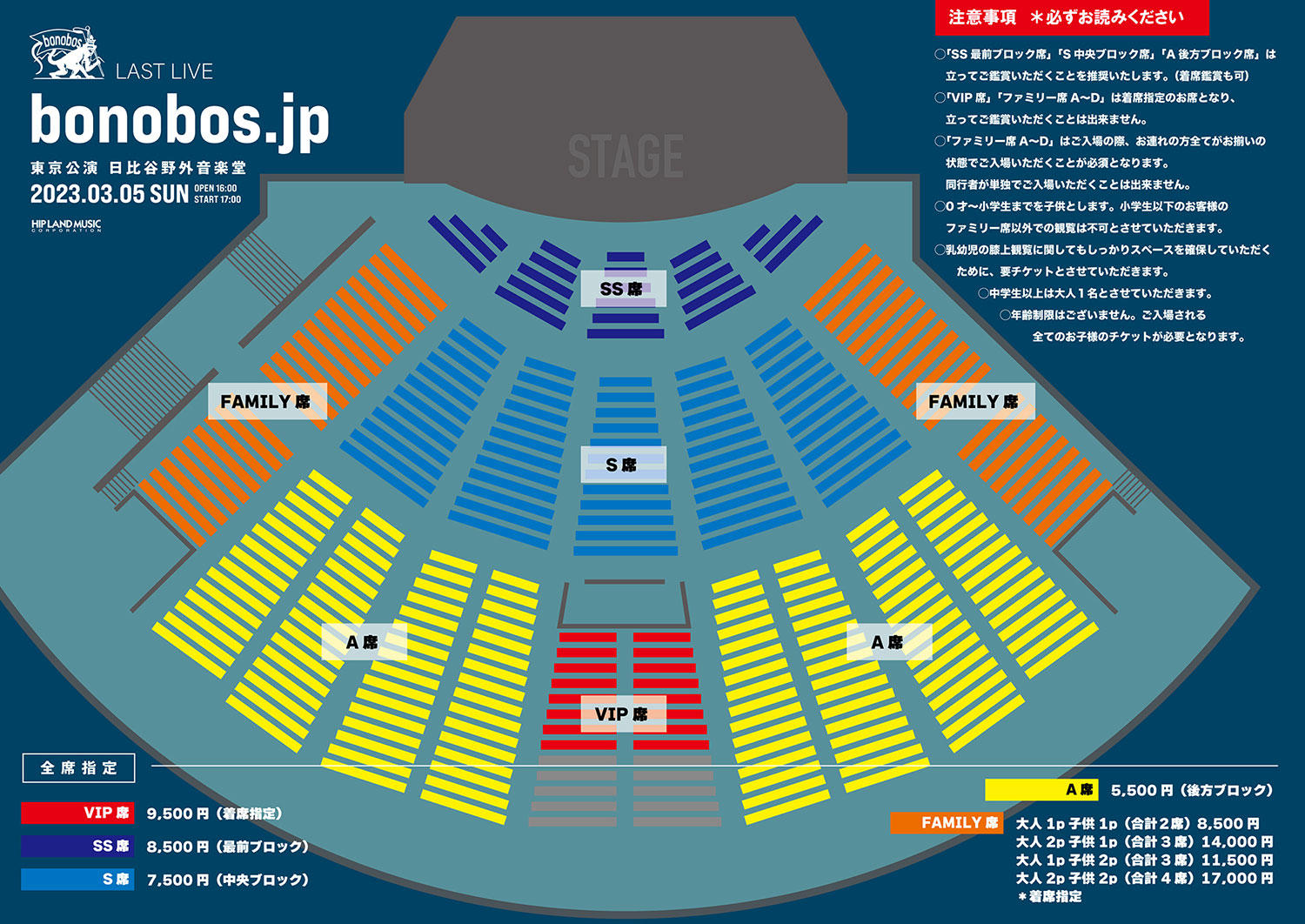

LIVE INFORMATION

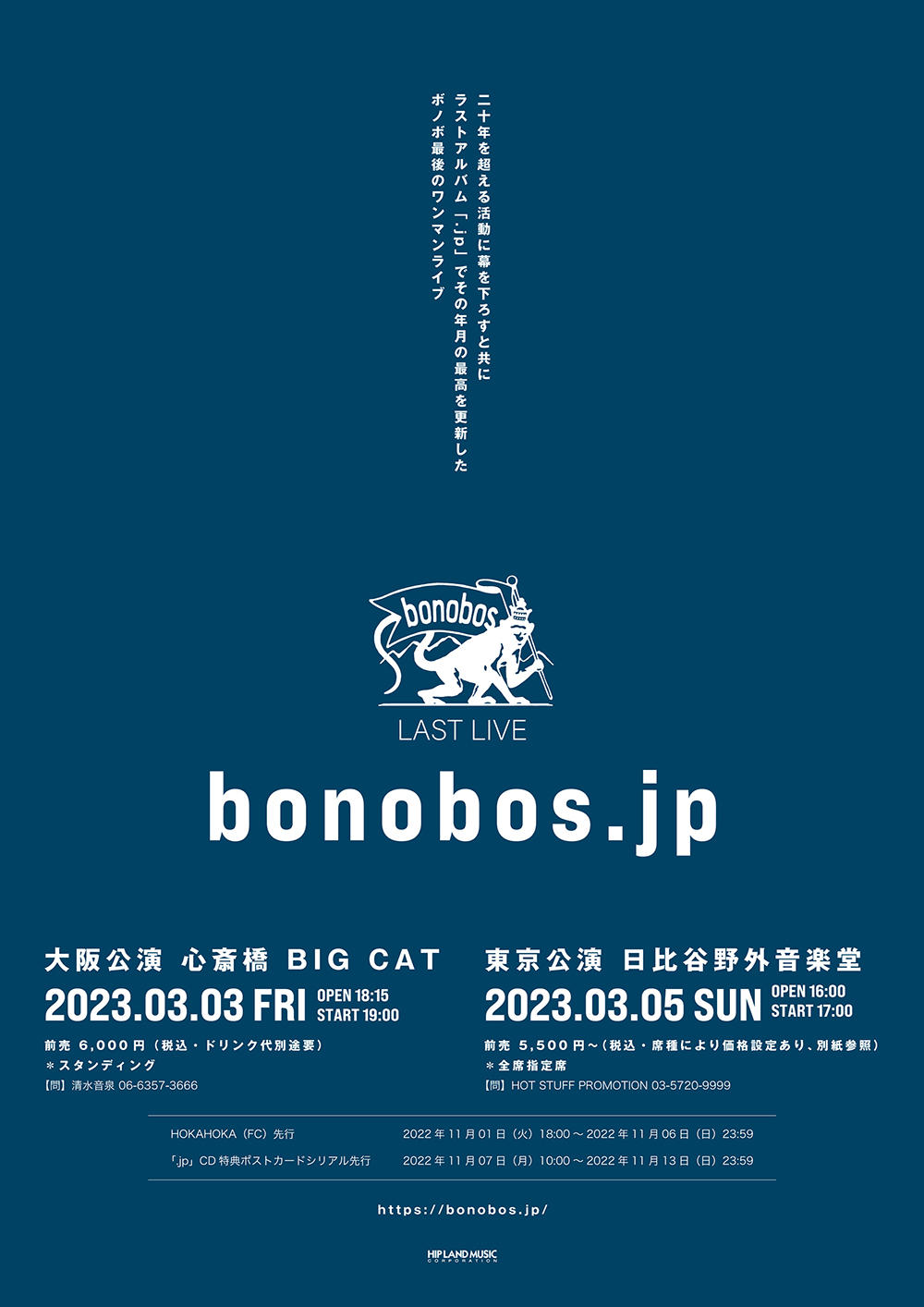

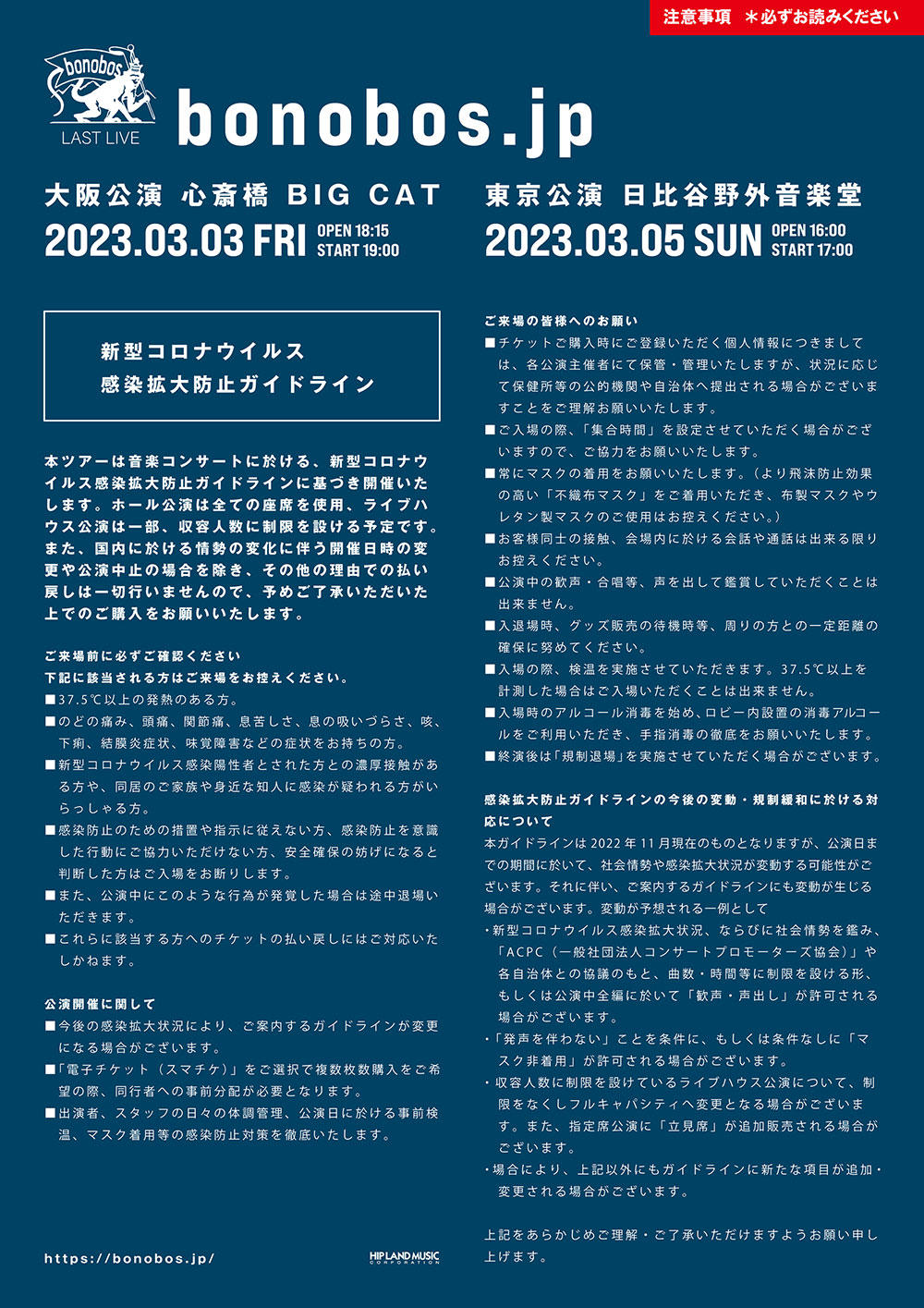

bonobos LAST LIVE「bonobos.jp」

2023年3月3日(金)

大阪・心斎橋 BIG CAT

開場18:15/開演19:00

2023年3月5日(日)

東京・日比谷野外大音楽堂

開場16:00/開演17:00

<チケット情報>

FC『HOKAHOKA』抽選先行

受付期間 2022年11月01日(火)18:00~2022年11月06日(日)23:59まで

https://sp.bonobos.mobi/

Billboard LIVE untitled uTa domains

2022年11月9日(水)

ビルボード東京

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=13567&shop=1

2022年11月10日(木)

ビルボード東京

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=13596&shop=1

2022年11月17日(木)

ビルボード大阪

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=13568&shop=2

*各地昼夜2部入れ替え制にて実施いたします

LINK

オフィシャルサイト

@bonobosofficial

FRIENDSHIP.

それぞれが枠組みを超越し、それぞれのあり方で光る社会――bonobosラストアルバム『.jp』インタビュー【後編】

© SENSA All rights reserved.

それぞれが枠組みを超越し、それぞれのあり方で光る社会――bonobosラストアルバム『.jp』インタビュー【前編】

一方、制作が長期に渡った主な原因は歌詞だったそうで、蔡は一年間丸々作詞ができない時期もあったそうだが、本作では日本語・英語・韓国語を一曲の中に混ぜるという作風を徐々に確立。美辞麗句にまみれた"愛"を疑ったアンチラブソング「Not LOVE」は、現時点における到達点と言うべき名曲だ。そして、アルバム全体を通じて、パンデミックと並行して改めて浮かび上がってきた、BLMやアジアンヘイトをはじめとする人種の問題、LGBTQの問題とも向き合いながら、市井の人々がそれぞれの環境で背負う枠組みを超越し、それぞれのあり方で光る社会をSF的な世界観で表現しているのが何ともbonobosらしい。

『.jp』という傑作を解き明かすべく、SENSAではメンバー全員によるロングインタビューを実施。前編・後編を合わせて優に1万字を超えるボリュームでお届けする。

初めて通しで聴いたときの感想は、本当に「すさまじい」の一言

―ひさびさの、そしてバンドとしては最後の作品となるアルバム『.jp』が遂に完成しました。まずはみなさんがこの作品に対する手応えをどのように感じているのかを聞かせてください。

森本夏子(Ba):完成まで本当に長くて、途中あきらめかけた時期もあったんですけど(笑)、本当につい最近ミックスまで完パケして、初めて通しで聴いたときの感想は、本当に「すさまじい」の一言で。最近の音楽は「ラフに繰り返し聴ける方がいい」みたいな感じだと思うから、それとはちょっと逆行してると思うんですけど、最後まで挑戦し続けられたし、20年間ずっとバンドをやって、いろんな音楽を聴いてきて、それでもなお驚くくらいの、聴いたことがない音楽になったなって。

小池龍平(Gt):bonobosが終わってしまうっていうこともあって、初期のころの曲とか、僕が参加し始めたころの曲を聴き返すことがあったんですけど、今回のアルバムは本当にすごいところまで来たなっていう、なっちゃんと同じような感想もありつつ、あとはこれまでたくさんの曲を残してきたbonobosという偉大なバンドの最後のアルバムに参加できたということが、自分としてはすごくうれしかったです。

梅本浩亘(Dr):僕も龍平さんと一緒で、自分が参加したころからの曲を一回ずーっと聴いてみたんですけど、今回が一番えぐいなって。なので、今は「これを練習して、ライブでやるのか」っていう気持ちです。

蔡忠浩(Vo/Gt):リアルな意見だね。

森本:できるんかな?まだわからんよ。

蔡:俺も心配。「おかえり矮星ちゃん」とかどうしようかなって。

田中佑司(Key):録り始めたのって、2年くらい前?

蔡:「アルペジオ」も入れたらもっと前。

田中:今回「アルペジオ」も入ってますけど、録り終わってからのポストプロダクションがこういうところに着地するとは......蔡さんの頭の中には最初からあったのかもしれないけど、僕らは想像できてなくて、それがみんなの言う「えぐい」とか「やばい」に繋がってるのかなと思っていて。さっき梅も言ってましたけど、これをライブでやるわけで、ポストプロダクションされたものを演奏するときの感覚に戻すっていう作業は、すごく大変だけど面白くもあり、その面白さが聴いてくれる人たちにも伝わるんじゃないかと思います。

(「アルペジオ」は)ある種の世の中の複雑さみたいなものを、そのまま曲にできた

―楽器の録音はどのくらいに終わってたんですか?

蔡:コロナ前にはほぼ終わってました。僕のギター以外は。

―じゃあ、やっぱりポストプロダクションを含め、そこから先の作業がかなり難航したということなのかと思いますが、蔡さんはアルバムの完成をどのように感じていますか?

蔡:まあ......大変でしたよね。アレンジ自体はいつもとそんなに変わらないというか、作業の量は多かったけど、時間をかければ何とかなる。ただ歌詞が大変で、一年くらい出てくる気配が全くなかったんですよ。それでコロナ禍ということもあり、「休ませてくれ」って言って、長めの休みをもらって療養したりもしていて。そこから徐々にちょっとずつ、テーマを練る時間を作ったり、本を読む時間を増やしたり、いろいろインプットをして......あとちょうどコロナ禍に入る直前に、Moment Joonくん、FUNIさん、あと社会学者のケイン樹里安さんとしゃべるイベントがあって、その日もきっかけとしては大きくて。

―というと?

蔡:歌詞を書くのは孤独な作業なので、「本当にこれでいいのかな?」って、悩みながら書いてるので、「めっちゃいいですね」みたいなことを一言でも言ってくれる人がいると、ガッと進んだりするんです。そのイベントのときにケインくんが「アルペジオ」を聴いてくれて、歌詞の中に韓国語が入ってるんですけど、「驚いたけど、すごくいいですね」っていうことを言ってくれて。そういうことをやりたいと思いつつ、どこまで入れていいかわからなくて、臆病な感じで入れてたんですけど、気づく人は気づいてくれたから、「これをもっと進めてみよう」と思えて、そこから徐々に歌詞が書けるようになっていったんです。

―なるほど。

蔡:「アルペジオ」はもともと兵庫県豊岡市とのコラボレーションみたいな感じで、実際に豊岡市に滞在して、いろいろなものを見て、それを曲にするっていうことをやったんですけど、自分がそこで見たり感じたりした、ある種の世の中の複雑さみたいなものを、そのまま曲にできたという自負がそのときありまして。なので、普段聴いてるかっこいいと思った曲とか流行りのビートとかも混ぜながら、他の曲もこの感じで作っていこうと思ったんです。

―生演奏とプログラミング、ポストプロダクション、さらには管のアンサンブルに、日英韓の3か国語と、アルバムの重要な要素が「アルペジオ」にすべて入っていますもんね。

蔡:他の曲もミックスして、最後に並べて聴いたら、やっぱり「アルペジオ」はよくできてるなって。録った時期が離れてるので、はまるかどうかちょっと不安だったんですけど、ばっちりでしたね。

―最終的にポストプロダクションでどうなるかわからないという中でレコーディングをするのは、プレイヤーとしてはどのような心構えなのでしょうか?

森本:私は最初に蔡くんからデモが来た時点で、いい意味で想像ができるというか......長年やってるからなのかわからないですけど、蔡くんだったらここからすごいことになるんだろうなって、デモの時点で光るものを感じるんです。なので、初期のデモも最終的に出来上がったものも、私の中ではそんなに大差ないというか、「蔡くんならこうなるよね」っていう感じ。だから、「どうなるんだろう?」と思いながら弾いてるわけではないんですよね。

小池:僕もポストプロダクションでガラッと変わったとは思ってないんですけど、しいて言えば、音の数はめちゃくちゃ増えたので......よく聴けば聴こえるんですけど、それによって聴こえにくくなる部分もあるにはあって、それがちょっと悲しいと思うことはあります(笑)。でもそれによって、複雑に入り組んだジャングルのような世界から、音を探し当てる楽しみがあるなって。

梅本:僕はまずデモを自分なりにコピーして、その時点でかっこいいので、とにかくそこに向かっていくだけなんですけど、あとからみんなの音が入って、ミックスまで終わったときに、「もっとこういうニュアンスで行けばよかったかな」とか、最終形をくみ取れてなかったなと思うこともあったりはして。

―ドラムが最初のレコーディングでしょうから、そこの難しさはきっとありますよね。

田中:レコーディングのときは僕がドラムテックをやらせてもらっていて、梅が一発キックをドンッて踏んだだけで「かっこいい!」っていう音になるように、楽器のチョイスやチューニングを考えていて。もとのデモを生演奏でどう超えようかっていう、そこに焦点を当ててドラムの音作りをして......。

蔡:ドラムテックのインタビューになってるじゃん(笑)。

田中:自分のピアノにしても、今回はデジピを弾いたり、MIDI音源を弾いたり、生のグランドピアノを弾いたり、曲によっていろいろ使い分けていて。でも結局弾くのは自分だから、指先からどう伝わって、生演奏でどうやってデモ音源を超えていくのかっていう、やっぱりそこをすごく考えてました。

蔡:アレンジは単純に気持ちいいかどうかしか考えてないんですけど、僕音色を絞ることができなくて(笑)。アレンジをしながら足していって、「これいいな、これもいいな」って......これでも削ってるんですけど、どうしても盛り盛りになってしまうんです。だから、ミックスは本当はもう少し時間をかけたかったですね。シンセとかギターは飛び道具的に使ってるものも多いので、ドルビーアトモスで処理してみたいとかも思ってたんですけど、どう考えても日程的に間に合わなくて。それは次に何かを作るときの課題にしようかなって。

プロテストではなくアジテーション

―小西遼さんがホーンのアレンジで参加した曲も多く含まれていて、今年のツアーも一緒に回っていたりと、もはや「第6のメンバー」のような印象もあります。

蔡:楽器のフレーズに関しては、わりとデモの段階で僕が作っていて、管もある程度はそうなんですけど、管だと積みきれないところがあって、そういう部分で小西くんの持ってる部分をbonobosに注入してもらってるというか。彼の書くラインはやっぱり新しくて、基本ジャズの人なので、ジャズのマナーは押さえてるんだけど、彼は象眠舎をやってたり、クラシカルな部分もあって、そのバランスがすごくいいなと思っていて。

森本:私にとっては「ホーン隊として音が必要だから」というよりも、「小西くんだから必要」って感じで、「サックスを入れたいから」とかじゃなくて、「小西くんを入れたいから」っていうくらい重要な人になっていて。でもワンマン以外は小西くんを入れずに5人でやってるので、『.jp』の曲は「小西くんがいないときどうしたらいいんだろう?」っていうのがこれからの課題です。それくらい「小西くんだからこそできた」みたいなアルバムではあると思います。

蔡:特に「永久彗星短歌水」の合間合間に入ってくるフレーズは激やばですね。「吹けない」って言ってましたけど(笑)。

森本:「一番難しい」って。

蔡:こにやんも僕と似てるというか、最初頭で考えて打ち込んで、それをフィジカルに落とし込むと思うので、頭で考えて「かっこいい!」っていうのが、現場で吹けないみたいなことがときどきあるんですよね(笑)。

―制作期間中はどんな音楽を聴いていましたか?

蔡:『レッスンGK』を観たりとか、ルイス・コールとかあの辺の、生楽器もやるしシンセもバキバキ入ってるみたいなのはやっぱり好きで、ケンドリック・ラマーの新作はアルバムがほぼほぼ作り終わった後に出ましたけど、繋がってるものを感じたというか......休んでる間に出たものはかなりいろいろ聴きましたね。

田中:フライング・ロータスとか?

蔡:それもそうだし、ハイエイタス・カイヨーテもそうだし、あとはフリート・フォクシーズとか、Sen Morimotoとか、モーゼズ・サムニーとか......宇多田ヒカルも聴いてましたね。そういうのを全部サブスクに入れて研究したり、インスタ見てるとたまに流れてくるライブの映像を観たり......あとこれは昔からよくやるんですけど、音楽をかけっぱなしにして、隣の部屋とかに行くと全然違って聴こえて、それにインスピレーションを受けたりとか。

―そのままだとマネになっちゃうから、間接的に取り入れる。

蔡:ロジックも新しくなって、ソフトシンセをいろいろ触ったり、作り方も本当にいろいろですね。あと夜中はローファイ系のYouTubeチャンネルをよく流してて、音楽としては本当にシンプルですけど、音色含めて単純に気持ちがよくて、もともとああいうのは好きだったし、ある意味では原点回帰したような部分もあったりして。

―そういった様々なミュージシャンや作品からのインプットと、その一方ではさきほどの豊岡市の話のように、ここ数年の社会の動き、世の中の複雑さも作品全体のインスピレーション源になっているわけですよね。

蔡:アルバムのとっかかりが「アルペジオ」だったので、豊岡で感じたことを楽曲に落とし込んでいて、そのあともコロナであり、オリンピックであり、いろんなことがあったので、そういったことも何となくのムードとして含まれていると思います。なので、曲によっては構造的に今の社会というものを意図的に反映させたものもあったりして。

―さきほどモーゼズ・サムニーの名前が挙がって、今ライブのオープニングのSEとして彼の「Power?」が使われていたりもしますが、今回のアルバムは"アジテーション"もひとつのテーマになっていたとか。

蔡:プロテストではなくアジテーションというか、一方的に何かを断罪するとか、そういうことではなくて。例えば、「Not LOVE」のテーマでもありますけど、ポップミュージックにおいて"愛"というのは普遍的なテーマですけど、ここまで商業的に、高度にシステマチックになっていくと、果たしてそこで扱われている"愛"というのは、本質からいかほど離れているんだっていう感じがしていて。ましてや、「Not LOVE」を書いてるときは「オリンピックどうするんだ?」って喧々諤々で、「美辞麗句の下でごまかされてる」みたいな思いもあったし、スポーツ選手やミュージシャンがそういうものに加担してしまうことが容易に起こりえるのも見てきて。そういう中で、「自分に正直に」というか、どこまで真剣に音楽を作れるのかっていうのを自分に課していくと、こういう作品になるというかね。

―「プロテストではなくアジテーション」というように、決して直接的な言葉でひとつの方向に扇動するような作品ではなくて。〈素数で光る〉とか〈各々で光らせ〉という歌詞もあるように、市井の一人ひとりがそれぞれのあり方で光るためのアジテーションという印象を受けました。しかも、それをSF的な世界観で表現しているのが何ともbonobosらしいなと。

蔡:ジャケットもそういうイメージで、この群衆が具体的に何で集まってるのかは内緒というか、何でもいいんですけど、我々もこの中にいるかもしれない。「YES」を書いてるときはプライドパレードの様子を見たりもしたし、あとは「民衆の歌」のイメージもあって。『レ・ミゼラブル』の映画を観て、やっぱり市民が立ち上がるのはかっこいいなと思っちゃったんですよね。そうやってモヤモヤしたところからだんだんいろんなイメージが結びついて、アルバムになっていった感じですね。

取材・文:金子厚武

撮影:吉場正和

RELEASE INFORMATION

bonobos「.jp」

2022年11月2日(水)

Format:CD

Label:HIP LAND MUSIC

価格:\2,800(税込)

品番:RDCA-1073

Track:

1.永久彗星短歌水

2.Not LOVE

3.YES(Album Mix)

4.電波塔

5.Ghostin'

6.おかえり矮星ちゃん

7.KEDAMONO

8.Super Adieu

9.アルペジオ

10.LEMONADE

試聴はこちら

LIVE INFORMATION

bonobos LAST LIVE「bonobos.jp」

2023年3月3日(金)

大阪・心斎橋 BIG CAT

開場18:15/開演19:00

2023年3月5日(日)

東京・日比谷野外大音楽堂

開場16:00/開演17:00

<チケット情報>

FC『HOKAHOKA』抽選先行

受付期間 2022年11月01日(火)18:00~2022年11月06日(日)23:59まで

https://sp.bonobos.mobi/

Billboard LIVE untitled uTa domains

2022年11月9日(水)

ビルボード東京

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=13567&shop=1

2022年11月10日(木)

ビルボード東京

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=13596&shop=1

2022年11月17日(木)

ビルボード大阪

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=13568&shop=2

*各地昼夜2部入れ替え制にて実施いたします

LINK

オフィシャルサイト@bonobosofficial

FRIENDSHIP.

https://sensa.jp/interview/20221108-bnbs.html